2026年1月29日

統計データの一部を更新しました。

ブログはこちら(ブログの一部を下に再掲しています)。

2026年1月23日 司法の権力チェック機能の低下

ウォールストリートジャーナルによれば、ICE(米国移民・関税執行局)は裁判所の令状なしに不法滞在の容疑者宅を強制的に家宅捜査、逮捕をしている。アメリカでは1789年の憲法修正第4条で、裁判所の令状なしに家宅捜査、逮捕することを禁止しているが、その大原則が破られているのである。

トランプ大統領はこの他にも、アメリカで生まれた者にはアメリカ国籍が付与されるという憲法修正14条について「不法滞在者や一時的滞在者から生まれた子は除く」と解釈を勝手に変更しようとしている。

このようにトランプ氏が憲法を無視ないし軽視することができる背景のひとつに、アメリカで司法の権力チェック機能が低下していることがある。2024年7月1日、米連邦最高裁は、保守派裁判官6人の賛成、リベラル派裁判官3人の反対により、大統領の公的な行為は刑事責任を免除されると判決した。リベラル派のソトマイヨール裁判官は、「今や大統領は法の上に立つ王となった」と述べたが、そのとおりになっている。

ところで、アメリカで司法による権力チェック機能が低下した原因のひとつに、リベラル派のギンズバーグ氏が最高裁判事の席にしがみついて、その結果、その席を保守派判事に明け渡すことになったことがある。

アメリカの連邦最高裁は長い間、保守派5人、リベラル派4人という構成であったが、保守派の一人がスイングボーターとなり、判決が保守、リベラルどちらか一方に傾くことを避けてきた。このバランスを維持するため、オバマ大統領は高齢でがん治療をおこなっていたギンズバーグ氏(アメリカで2人目の女性最高裁判事)に辞職して、若いリベラル派判事に席を譲るよう説得を試みたが、ギンズバーグ氏はそれを受け入れなかった。

その後、トランプ大統領(第1期)が誕生し、上院も共和党が多数派となる。最高裁判事は、大統領が指名し、上院が承認するため、ギンズバーグ氏がリベラル派判事に席を譲ることはできなくなった。そして、2020年9月18日、ギンズバーグ氏はがんにより死去(87歳)。その席は保守派のバレット判事にわたり、保守派6人、リベラル派3人という今につづく構成が生まれることになった。

その後、ロバーツ長官とカバノー判事がリベラル派と意見を同じにして、スイングボーターの役割を果たすこともまれにみられるが、最高裁の判決は大きく保守派に傾くことになった。それを示すのが、中絶の憲法上の権利を認めた「ロー対ウェイド判決」の破棄(2022年6月)、大学選考で少数者を優遇するアファーマティブアクションの違憲判決(2023年6月)などである。大統領の刑事免責を認めた判決(2024年7月)は、その延長に生まれたものである。

ギンズバーグ氏の判断については、それを擁護する意見もあるようだが、その意図はともかく、ギンズバーグ氏の判断が違っていたら、現在のトランプ氏の無軌道なふるまいが生まれることはなかった、あるいは少なくとも今とは違うものになっていた可能性が高いと思われる。ギンズバーグ氏の生前の功績(「RBG最強の85歳」や「ビリーブ 未来への大逆転」という映画によくまとめられている)を否定するものではないが、オバマ大統領のときに辞職しなかったのはこれまでの功績を上回るほどの大きな誤りであったと思う。

2026年1月21日 税収の大幅な伸び

消費税減税の財源が問題になっているが、その一方で税収が大幅に伸びている。

リーマンショック直前の一般会計税収は51兆円。内訳は、所得税16.1兆円、法人税14.7兆円、消費税10.3兆円。

これが2025年には80.7兆円に大幅増加(29.7兆円増)。増加の内訳は、消費税が15.2兆円増、所得税が8.6兆円増、法人税が3.5兆円増。

ちなみに歳出で一番多いのは社会保障関係費。2007年の21.1兆円から2025年の38.3兆円に約17.2兆円増加。残りの12.5兆円はほかの使途で増加している。その内訳であるが、とくに大きいのは防衛関係費の3.9兆円増、地方交付税交付金等の4.3兆円増となっている。

2026年1月11日

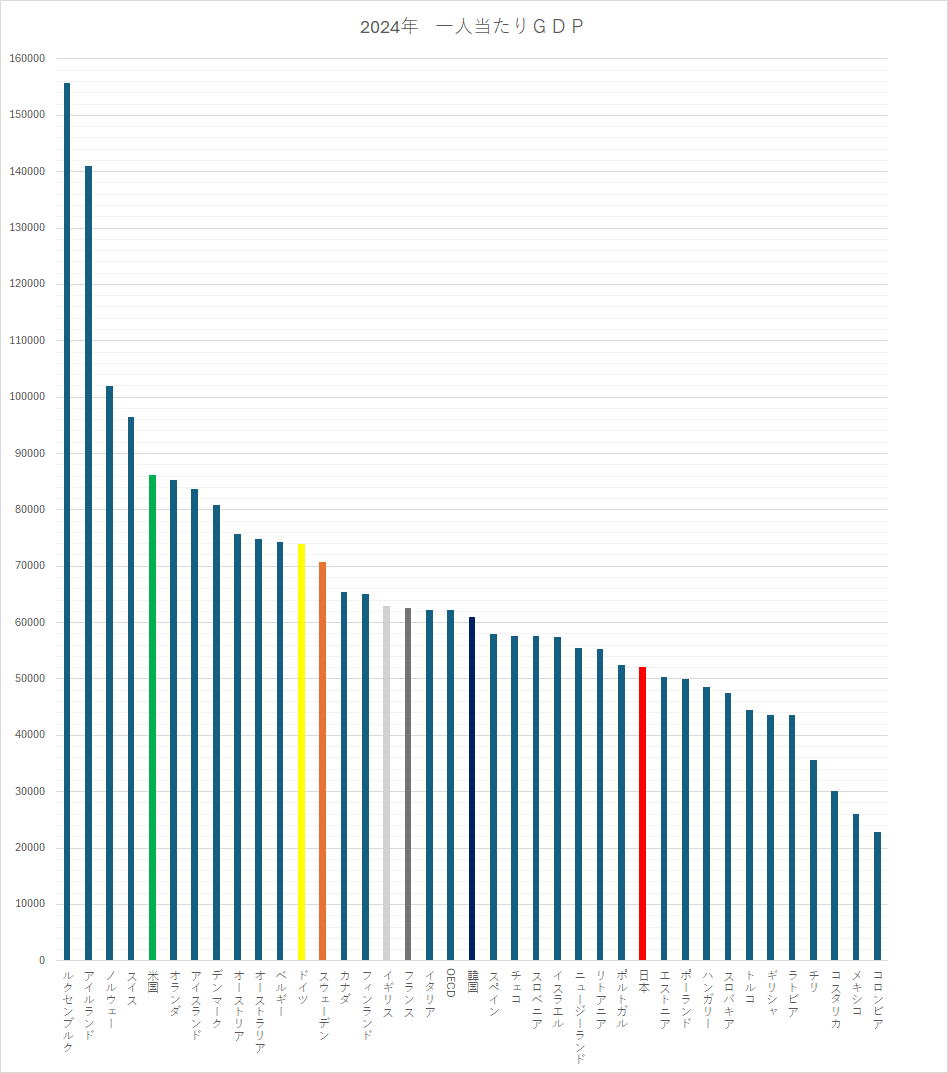

データ出所: OECD (大きく見やすいグラフはこちら)

日本の一人当たりGDPの低下(世界27位)が止まらない。2024年のドル円の為替レートは1ドル=151.37円。この30年の推移についてはこちらに詳しいグラフがあります。

バブルの時、ヨーロッパ各国を旅行した。当時の日本は、超円高で為替換算の一人当たりGDPはヨーロッパ各国を上回っていたが、実際には住居・インフラなどの生活水準はとてもヨーロッパを超えているとは思えなかった。

そんな中、日本と同じ生活水準だなと感じたのがギリシャ。アテネ中心はヨーロッパ各国と同じようにすばらしい町並みだが、郊外に行くと当時の日本のようにコンクリートむき出しの安っぽいアパートが立ち並んでおり、妙に懐かしく安心した気分になったことを覚えている。

トルコは、(日本からすると)食べ物などが安くておいしかったが、生活水準は日本との差がまだ大きいと感じた。ただ、そのときイスタンブールでは日本では見たことも聞いたこともない最新式の低床LRT(次世代路面電車)が走っており、いきなり数十年先の未来に来たように感じることもあった。日本では当時、LRTのことは全く知られていなかった。

しかし、それから35年がたち、日本の一人当たりGDPはギリシャ、トルコに近づいている。この35年、実質賃金(名目の賃金上昇からインフレ率を引いたもの)がほとんど上昇していないから当然の結果であろう。

この数年、大企業の若年層を中心に大幅な賃上げがおこなわれるようになってきた。しかし、今日の日経新聞でニトリ会長は、中小企業には賃上げは及んでおらず、中小企業で働くひとたちは高騰する食品への支出に追われていると述べていた。こうしたひとたちの底上げがなされないと、一人当たりGDPの順位低下は止まらないのではないだろうか。

2025年12月26日 労働審判の起源についての論文を書きました

日本では2006年4月から労働審判法が施行され、労使間の紛争を国が間に入って迅速、低コストで解決する仕組みが整えられた。

この仕組みは1806年にナポレオン・ボナパルトによって創設された労働裁判(conseils de prud’hommes)からはじまったというのが定説になっている。しかし、この労働裁判にモデルがあったのか、あったとすればそれがどのようなものであったのかについてはかならずしも明確なコンセンサスが存在していない。そこで、このことについて調べ始めた。

その結果をまとめた論文ができました。論文では、絶対王政期、リヨン絹織物ギルドでおこなわれていた紛争解決制度(賃金紛争含む)がそのモデルとなっていることを明らかにしています。

論文は上・下の2本ありますが、上が先日ネットで公開されました。下は来年の3月にネット公開の予定です。ご笑覧いただけると幸いです。

労働裁判の起源と誕生の背景:絶対王政期におけるリヨン絹織物ギルドの取締役親方制度(上)

2025年10月9日 SBGがABBロボット部門を8000億円で買収

また大きな買収ニュースが飛び込んできた。SBGが重電大手ABBからロボット部門を53億7500万ドル(約8000億円)で買収する。

ABBの2024年の財務報告書のセグメント別情報によれば、ロボット部門の受注額は32.13億ドル(約4800億円)。ロボット部門の利益は、2023年が4.46億ドル(約670億円)、2024年が1.83億ドル(約280億円)。2023年の利益で計算すれば、利子を抜いた単純計算で資金回収に12年、2024年の利益で計算すれば資金回収に28年ほどかかることになる。

ロボット大手では他にファナックとドイツのクーカが有名。ロボットは決められた動きは得意だが、これまで場面に応じて臨機応変に対応を変えることができなかった。ネジ穴が1ミリずれてもロボットは対応できなかった。しかし、近年、自立的に状況を判断して柔軟に動きを変えるロボットが登場。その代表メーカーがクーカである。自動車製造の自動化を推し進めるテスラ社では多数のクーカ社製ロボットが使われている。こちらクーカは中国企業にすでに買収されている。

SBGがAIを使ったどのような産業用ロボットを構想しているのか気になる。

2025年10月8日 海外ファンドによる日本企業の買収

日本郵政がロジスティード(旧日立物流)に1422億円を出資して14.9%の株式(議決権)を取得するとの報道があった。

2023年、KKRは約6700億円で日立物流を買収し、上場廃止させた。今回の買収から、現在のロジスティードの時価総額はおよそ1兆円と計算される。KKRはわずか2年あまりで、3000億円近くロジスティードの企業価値を高めた、ということになる。この間、オランダの物流会社を傘下におさめているが、調べたところあまり大きな会社ではないようである。

ところでいつも疑問に思うのは、KKRやブラックロックがどのようにして企業価値を向上させているのかということである。ロジスティードの有価証券報告書をみて少し気になったのが、本体企業の従業員数が、買収前2022年3月末の1224人から、2025年3月末には881人に341人も減っていることである。連結会社の人数は増えているが、本体企業で人員のスリム化が進んだことをうかがわせる。転職サイトなどでもそのようなことが指摘されている。一方、平均年収は818万円から846万円に増加している。

人員のスリム化だけが企業価値が向上した理由ではもちろんないだろうが、ロジスティードの事例は、企業価値の向上が社会全体の豊かさにつながるのかどうか簡単には判断できないことを示しているように思われる。

ブラックロックの運用資産は1800兆円、KKRの運用資産はおよそ100兆円とみられており経済におよぼす影響は大きい。日本の名目GDPが約700兆円、東証全体の時価総額約1000兆円(2025年10月推計)がかすんで見えてしまう。海外ファンドは、各社をこういうふうにブランド再構築したとか、コンプライアンスをこう向上させたとか、女性の管理職、役員登用をこう進めたとか、ファンド全体としてもう少し積極的に情報を開示すべきなのではないだろうか。

海外ファンドが買収した元日本企業の変化について今後も注視していきたい。

2025年9月20日

最近、給付付き税額控除という言葉をよく聞く。

所得税減税は、所得税を支払っていない低所得の方には恩恵が全くない。そこで、所得税を支払っていない方には一定金額を給付して、この不平等を是正しようとするのが給付付き税額控除である。

国によりいろいろな仕組みがあるが、アメリカの場合(2018年)、子供一人当たり年2,000ドル(約30万円)の税額控除(税金から引ける仕組み)がある。しかし、これは所得税を納めている人にしかメリットがない。

そこで、アメリカでは所得税を払っていない方には子供一人当たり1,400ドル(約20万円)を現金で支給することになっている。これがアメリカの給付付き税額控除の仕組みである(わかりやすくするため、所得税の支払いが30万円に満たない方の説明を省略しています)。

ちなみに、日本では3歳未満の子供がいる場合、月1.5万円(年18万円)の児童手当が支給されている。アメリカは、これを税金制度を使っておこなっているだけだと言えなくもない。

なお、アメリカには源泉徴収という仕組みはなく、所得のある人は原則として全員が確定申告をする必要がある。確定申告しないと、低所得であっても税額控除の仕組みは受けられない。

日本で給付付き税額控除をおこなう場合、すべての人がなんらかの形で所得を申告する仕組みが新たに必要となる。

日本の議論がどのように進むのか注意してみていきたい。

2025年9月17日

ウォールストリートジャーナルによれば、トランプ大統領が米企業の4半期決算の報告義務を廃止し、半期ごとの報告に移行することを望んでいる。4半期決算義務の廃止は、企業の負担軽減につながるとともに、長期的利益を見据えた安定した経営を可能にするとされている。

トランプ大統領は1期目にもこの課題を追求しようとしたが実現しなかった。同紙によると、ブラックロックのフィンクCEO、JPモルガンのダイモンCEO、バフェット氏なども四半期決算義務の廃止に賛成の立場だという。

同紙は触れていないが、ラトニック氏やベッセント氏も同じ立場なのであろう。今後、さらに進展があるか注視していきたい。

2025年7月12日

サーバー容量の関係で、過去の書き込みを「はてなブログ」に移動しました。

|